黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园。图片来源:视觉中国

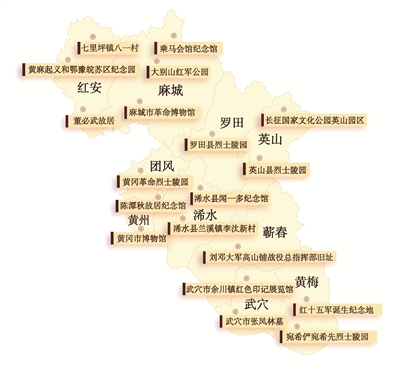

黄冈市主要廉洁教育场所分布示意图。 黄冈市纪委监委供图

黄冈市黄州区的东坡赤壁。图片来源:视觉中国

党员干部在黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆开展纪律教育。黄冈市红安县纪委监委供图

麻城龟峰山杜鹃红。图片来源:视觉中国

扫一扫 看视频

扫一扫 看视频

鄂东大地,湖北黄冈,这座浸润着烈士鲜血的城市,是大别山革命老区,更是不朽的精神丰碑。在这里,红色基因如同一泓清泉,滋养土壤,涤荡心灵。

淡泊名利不染尘

黄州城西北有座赤鼻山,靠江边的岩石突出下垂,颜色赭赤,屹立如壁,赤壁之名便由此而来。北宋元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州。在人生的低谷时期,他创作了《念奴娇·赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》等千古名篇,照亮了中国文学的天空,也使黄州赤壁声名远扬,后人称之为东坡赤壁。

漫步于东坡赤壁,仿佛进入时光隧道,与先贤进行一场跨越时空的对话。登上矶头,极目远眺,“清风徐来,水波不兴”“乱石穿空,惊涛拍岸”等画面仿若在眼前徐徐展开。驻足亭台,心神飞越,遥想苏轼当年的境遇,不禁让人心潮澎湃,感慨万千。他任黄州团练副使,没有实权,俸禄微薄,为了养家糊口,他亲自开荒种田,仍保持“一蓑烟雨任平生”的豁达心态。苏轼仕途坎坷,几经沉浮,无论是居庙堂之高,还是处江湖之远,他都心系百姓,竭力兴利除弊。他在杭州疏浚西湖筑苏堤、在徐州为治水患建黄楼、在黄州创办救儿会保护婴儿……留下不朽业绩,令后人无比敬佩。苏轼为官清正,洁身自好,始终坚守自己的底线——“苟非吾之所有,虽一毫而莫取”。

“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。”苏轼既忧国忧民又乐观豁达的情怀尤为可贵。对功名利禄要知足,对物质享受要知止,严以律己,坦荡做人,以清廉滋养浩然正气。

与苏轼一样看淡名利的还有黄冈籍科学家李四光。李四光早年便追随孙中山,投身革命。辛亥革命后,他出任湖北军政府实业部部长,为推动地方实业的发展贡献了自己的力量。不久后,他为了追求更高的学术造诣,前往英国留学深造。新中国成立后,李四光怀着对祖国与科学的无限热爱毅然回国,历任中国科学院副院长、地质部部长等职。他对物质生活的要求非常低,饮食清淡,衣服补丁摞着补丁。一件国务院派发的制服,他视为珍宝,平时总是舍不得穿,只有在参加正式会议等重要场合时,才会小心翼翼拿出来。他将全部的精力和心血都倾注在了科学研究和国家建设上。

李四光的生活极其简朴,精神世界却无比丰富。为了解决能源紧缺的问题,他不辞辛劳,走遍大江南北、大漠戈壁,奋战在地质石油勘探的第一线。从勘探“两弹一星”所需的铀矿,到发现石油使我国一举摘掉“贫油国”的帽子,再到地震的预测预报,他凭借着卓越的智慧和顽强的毅力,为国家富强做出了突出的贡献。而他的勤廉风范,更为世人所敬仰,为后人树立了榜样。

坚守初心勇担当

红安是黄冈市下辖县,原名黄安,明嘉靖四十二年(1563年)建县。

黄安建县不久,便迎来了一位客人——思想家李贽。李贽弃官隐居,来到黄安,受到了耿氏三兄弟——耿定向、耿定理、耿定力的热情礼遇。他寓居天窝书院,一面与耿家子弟讲学问道,一面潜心著书立说。有感于世道人心,李贽写下了著名文章《童心说》。文中,他深刻地指出,童心就是真心,是一个人最本真、最纯粹的内心世界。人若失去了童心,就会变成虚伪的“假人”,从而导致整个社会出现“以假人言假言,而事假事、文假文”的荒诞怪象。“童心既障,于是发而为言语,则言语不由衷;见而为政事,则政事无根柢;著而为文辞,则文辞不能达。”李贽认为,只有永葆童心、不失本心,才能做到坦坦荡荡、真诚待人,不被世俗的虚伪所侵蚀。

李贽针砭时弊的言论,犹如石子投入湖水,激起了层层波澜。他主张个性解放、革故鼎新,这种思想观念触及了某些地方官僚的痛处,招致嫉恨、围攻与驱逐。

就在李贽避走麻城300多年后,1927年,这片土地上爆发了“黄麻起义”,揭开了鄂豫皖地区武装斗争、土地革命和建立苏维埃政权的序幕。农民自卫军组成中国工农革命军鄂东军,为保卫新生红色政权浴血奋战,鄂东军成为后来红四方面军建军的源头。为了中国革命的胜利,黄安人民不惜抛头颅、洒热血,十四万英雄儿女献出了宝贵的生命。他们的鲜血染红了这片土地,黄安因此改名红安。

而今,走进黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆,一张张泛黄的老照片、一幅幅生动的影视画面,向人们诉说着先辈的英雄事迹。

为有牺牲多壮志。革命者为了实现伟大理想不怕牺牲,在困难面前,保持昂扬斗志,展现出大无畏的英雄主义精神。革命胜利之后,共产党人将如何不忘初心、牢记使命?董必武、李先念等老前辈给出了答案。

新中国成立后,董必武一家迁居北京。董必武的夫人何莲芝担心他年事已高,受不得风寒,便用自己在延安大生产运动中劳动积攒下来的钱,为他买了一顶帽子。董必武看到帽子,便问花了多少钱,何莲芝怕他嫌贵,便轻声说很便宜。过了几天,他再次问起这顶帽子的价格,何莲芝依然没有改口。董必武摇摇头,指了指帽檐里的标价。何莲芝顿时涨红了脸,她竟没有注意到帽子里有标价。后来,董必武在开党员会时,主动提及此事,并进行了深刻的自我批评。“民生在勤,勤则不匮;性习于俭,俭以养廉。”这句话就是董必武的座右铭。

众所周知,李先念不仅是骁勇善战、功勋卓著的将领,还是党和国家的卓越领导人。按他的地位和功劳,完全可以给四个子女安排个好工作,或者让他们经商赚钱。然而,他对子女的教育非常严格,要求子女不得经商,否则“打断你们的腿”。后来,李先念之女李小林在接受采访时说:“父亲教育子女非常严格。他对外人比我们宽容。父亲就是要求我们做普通人的工作,不要去追求当官,不能赚钱,更不需要出名,把工作做好就行了。这就是我们的家风。”从家风这样的“小事”中,可以折射出老一辈无产阶级革命家的光辉思想、高尚风范。

共产党人的初心就是为人民谋幸福、为民族谋复兴。身居高位,始终廉洁自律、不谋私利,就是坚守这个初心。

长留浩气在人间

黄冈东部,有一片灵秀之地——黄梅。这里是红十五军的诞生地,每一寸土地都镌刻着厚重的文化与革命的荣光。

我们怀着对英烈的无限崇敬与肃穆之情,走进了黄梅县邓雅声烈士陵园。一座巍峨的纪念碑赫然矗立,碑上“邓雅声烈士纪念碑”几个大字,由革命前辈郭述申题写,笔力遒劲,仿佛诉说着那段波澜壮阔的历史。纪念碑后面,便是邓雅声烈士安息之所。墓碑朴实无华,碑文简洁明了,道出烈士短暂而辉煌的一生。

邓雅声生于1902年,1923年加入中国共产党,他将青春与热血全部献给了伟大的革命事业。1927年,他当选湖北省农民协会秘书长,奔走于荆楚大地,为劳苦大众的解放事业殚精竭虑。1928年初,邓雅声从孝感赴武汉向中共湖北省委汇报工作时,因湖北省委联络机关被破坏,不幸被敌人逮捕。在狱中,面对敌人的酷刑,他坚贞不屈,视死如归。就义前,他留下“饮弹从容向天啸,长留浩气在人间”的绝命诗,舍生取义的豪迈气概,震撼人心。

离开邓雅声烈士陵园,我们来到五祖镇洪楼村。进入山林,一座朴素的坟墓映入眼帘。碑石小巧,上圆下方,仅刻有姓名与生卒日期。墓前青草繁茂,背后松柏葱郁,这就是赵辛初与夫人季洁的合墓。

赵辛初原名帅启泰,其先祖帅承瀛于清嘉庆元年中探花,由翰林院编修累迁侍郎、巡抚等官职,以清正廉洁闻名于世,《清史稿》亦有记载。赵辛初受家风影响,始终心存正气,一心为民。他于1937年投身革命,1938年加入中国共产党。新中国成立后,曾任湖北省副省长、文化部副部长、湖北省委书记、粮食部部长等职。他身居要职,严于律己,生活俭朴,从不搞特殊化。

赵辛初常说:“作为一名共产党员,决不能揩公家的油,肥自己的口,不能往共产党的脸上抹黑。”字字珠玑,掷地有声。1978年,他随团赴美考察,归国后便将外交部礼宾司发放的西服上交公家。离休后,认为组织分配的房屋面积过大,便将房子封隔一半退还国家。1991年,赵辛初病重住院,他再三叮嘱医生:“不要给我用好药好针,好药留给别的重病号用。”医生听了,禁不住感动落泪。后来,他又郑重交代:身后事从简办理,不发讣告,不写生平,不开追悼会,不举行告别仪式,不接受花圈;火化后,骨灰撒入长江,让他与牺牲的战友相会。

赵辛初生前在凭吊林则徐时曾写诗道:“天地英雄气,千秋尚凛然,一生持体大,万古仰先贤!”生前不谋利,死后不扬名,这四句诗也正是赵辛初高尚人格的真实写照。

回望岁月,从鄂东大地走出的优秀儿女,用热血与生命书写了气壮山河的宏伟篇章,他们的浩然正气如同璀璨的星辰,永远镌刻在历史的天空,激励着后人砥砺前行!( 陈良 胡俊超)