正值盛夏,来到红色革命遗址地——湖北咸丰县小村乡荔木村石龙溪老窖坪,但见茶园碧翠、炊烟袅袅,这座苗族聚居的寨子静然安置在群山之间,一条村民集资修建的水泥路直达院坝。

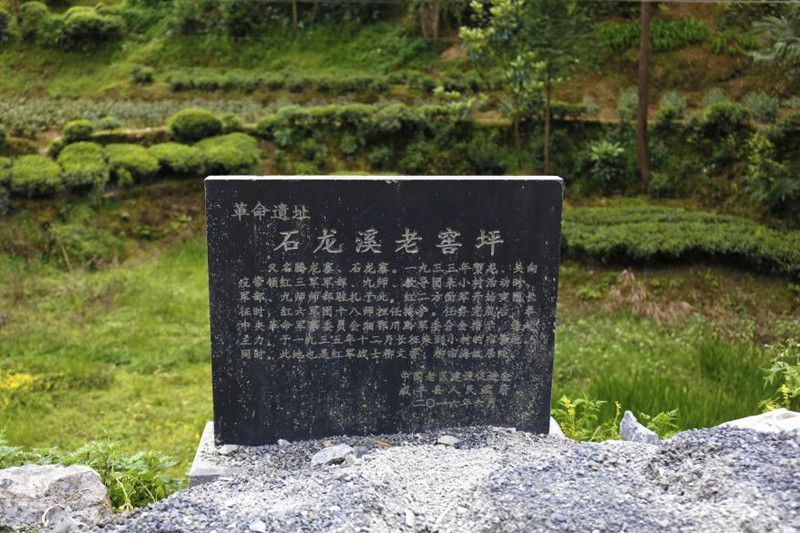

老窖坪革命遗址纪念碑

院坝一侧,一栋始建于清代的木瓦房格外显眼。1933年,贺龙、关向应率军在小村乡进行革命斗争、建立湘鄂川黔边革命根据地,红三军司令部就曾驻扎在这里。

当年,房屋的主人柳文香深受红军精神影响和感召,毅然离家踏上红军路。如今,柳文香已经过世,他的儿子柳勋成、儿媳李银兰也已是年过七旬的老人,仍居住在这座木瓦房里。

88年时光似水,房屋的木质纹理在岁月侵蚀中渐渐隐去,青瓦片换了一茬又一茬,而这里流传的红军故事,却历久弥新。

红三军司令部曾驻扎过的木瓦房

“贺龙部队住在我们家时,很讲规矩,不扰民不欺民不霸民,吃米吃油吃菜,一定都是掏钱买,从来不吓唬老百姓。”柳勋成老人说。

多年来,红军部队的严明纪律仍在村里口口相传:“就连老百姓晾在外面的烟叶,都没得战士敢拿一匹,否则就军法处置,没得条件和人情可讲!”

“这就是红军用过的瓢瓜,本来是一大一小两个,大的被弄坏了,小的还在用。”老人蹒跚着跨过门槛,从里屋拿出一个小木瓢,回忆起父亲生前常常说起的“一碗猪肉赔瓢瓜”的故事。

红军使用过的木瓢

当年,红三军因游击作战需要,在柳家住了没多久便继续上路行军。离开之前,贺龙安排战士清点屋里的家私,看有没有缺少和损坏的。战士们便请来柳文香,和他一起屋里屋外地仔细清点。

正清点着,一个红军小战士主动站出来,挠着头,不好意思地说:“那天我舀水,不小心把老乡家的木瓢瓜弄破了。”

“一个瓢瓜,又不是什么贵重东西,不要紧。”柳文香连忙说道。

“那不行,我们有要求,东西弄坏了必须赔偿。”负责的战士说道。

过了一会儿,小战士端来一碗“坨坨肉”,递给柳文香:“老乡啊,我们行军打仗,身上也没有别的什么东西,首长说了,这一碗猪肉,就当作赔偿。”

“太讲究了,一个水瓢而已,哪里需要赔偿嘛?”柳文香看着那碗猪肉,说什么也不肯伸手去接。

“老乡,这不是讲究,这是纪律,请您一定收下。”小战士说着,把猪肉放在桌上,转身离开了。

“红军部队,真是好啊!”看着小战士的背影,柳文香不禁感慨道。

平日里,柳文香常常和红军战士们一起劳动,很多战士和他一样,来自贫苦农民家,他们给柳文香讲行军打仗的故事,讲部队的纪律要求,讲共产党解放中国、让乡亲们都过上好日子的理想。

虽然相处的时间不长,但柳文香深受感召,革命的种子渐渐萌发,他对这支铁纪队伍心生向往。

红军部队走后,柳文香思来想去,叫上堂兄柳四海和同村好友李益孟、柳文学、罗彩娃几个青年,相邀一起参加红军。他们吃了红军留下的那碗“坨坨肉”,辞别父母,连着赶了几天的山路,终于追上了贺龙的部队,后被编入红三军特科大队二中队三分队。

贺龙的部队,走过小村、大村、李子溪、八家台等地扩红,因纪律严明、作风优良,颇受百姓拥护,沿途土家族、苗族青年积极参加红军,最多一次有400余人集体参加,为革命战争充实了力量。

红军后代重走红军路时,与柳勋成夫妇合影

“那一碗猪肉,父亲记了一辈子,在家时他常常说起。”柳勋成说。

口述:柳太猛(红军后代)、柳勋成(柳文香之子)

作者:恩施州咸丰县纪委监委 陈诗雨、宋海燕